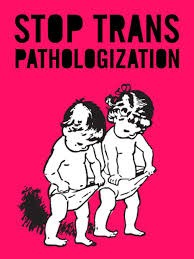

Pubblichiamo l’intervento di Fau a Radio Sonar per il Queerzionario (potete ascoltare la lettera “D” qui e leggerla qui sotto). Si parla di Depatologizzazione e Depsichiatrizzazione.

Ciao a tutt*, sono Fau, psicologo trans non binario, attivo nella lotta transfemminista e antipsichiatrica, faccio parte del DEpath, collettivo nato alcuni anni fa per contrastare la patologizzazione delle esperienze trans attraverso la costruzione di reti autorganizzate e pratiche dal basso, reti formate da persone trans, affinché sia la nostra voce a parlare di noi e non più il sistema ciseteropatriarcale.

Oggi per il queerzionario vi parleremo della lettera “D”, D come depatologizzazione o depsichiatrizzazione.

La depatologizzazione si riferisce a quell’insieme di pratiche volte a sovvertire l’imposizione di un modello medico psichiatrico dominante con cui determinate soggettività ed esperienze vengono definite anormali, disfunzionali, disturbate, devianti, per l’appunto patologiche. Nel contesto socio-culturale in cui siamo inserit*, quello occidentale, la patologizzazione psichiatrica avviene principalmente tramite la creazione di categorie diagnostiche che vengono inserite all’interno di sistemi di classificazione come il DSM, ovvero il Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali. Si tratta di una vera e propria bibbia per gli esperti della salute mentale, che stabilisce quali comportamenti, vissuti e identità possono essere soggette a controllo sociale.

In funzione delle revisioni che vengono fatte del DSM negli anni, una serie di condizioni e identità all’improvviso possono uscire o entrare dal sistema nosografico. Questo vuol dire che un giorno ci si può svegliare ed essere o, al contrario, non essere più considerati malati mentali. Ad esempio, l’omosessualità era inserita nel DSM già a partire dalla sua prima versione, uscita nel 1952, sotto la voce delle parafilie o perversioni sessuali. Diventerà poi “disturbo dell’orientamento sessuale” nella seconda versione del DSM e “omosessualità egodistonica” nel DSM III. Solo nel 1987 verrà definitivamente rimossa l’omosessualità dalle classificazioni del DSM, grazie alle battaglie portate avanti dal movimento LGBTQ+.

In maniera analoga, l’identità e l’esperienza trans vengono inserite nel DSM a partire dal 1980, con il nome di “disturbo dell’identità di genere” e sono tutt’ora parte del sistema nosografico anche se nell’ultima versione del manuale si parla di “disforia di genere”. Come si può notare, l’evoluzione di tale categoria diagnostica è simile a quella dell’omosessualità. Nel tentativo di rispondere alle forti critiche mosse dalla comunità trans per l’effetto stigmatizzante e patologizzante della diagnosi, l’American Psychiatric Association ha tentato di addolcire la pillola dicendo che non è un disturbo di per sé l’identità trans, bensì i sentimenti negativi associati alla percezione di un genere altro rispetto a quello assegnato alla nascita, definiti appunto “disforia di genere”.

Le problematicità e le conseguenze della concezione dell’identità trans come disturbo sono diverse. Innanzitutto, il modello medico-psichiatrico non considera che la disforia possa derivare dallo stigma e dal mancato riconoscimento delle persone trans causato dalla cultura cissessista in cui siamo inserit*. Relega quindi la questione al livello individuale e deresponsabilizza società e istituzioni. Inoltre, lega indistricabilmente la soggettività trans a una prospettiva medica, con il risultato di dare pieno potere a degli specialisti che non condividono il vissuto delle persone che intendono “trattare”, di decidere delle loro vite, minando seriamente la libertà di autodeterminazione.

Tale meccanismo di potere viene anche definito “gatekeeping”, in quanto lo specialista determina chi ha o non ha accesso a determinati percorsi medicalizzati e procedure legali di affermazione di genere. Rende cioè controllato e limitato l’accesso a servizi fondamentali per la salute psico-fisica che dovrebbero essere liberamente accessibili, gratuiti e garantiti. Il gatekeeper, che solitamente è uno psichiatra o uno psicologo, agisce attraverso una valutazione diagnostica che stabilisce quanto la persona che ha davanti, che viene quindi ritenuta incapace di decidere per sé, rientri nei criteri diagnostici della disforia di genere. In altre parole, stabilisce quanto una persona sia legittimata a definirsi trans. Per poter rientrare in tali criteri e quindi avere accesso ai trattamenti di affermazione di genere, le persone trans sono spinte a rientrare in una narrazione che spesso non rappresenta la propria esperienza di soggettivazione. Devono cioè dimostrare di essere fortemente disforic*, odiare il proprio corpo, essere nat* nel corpo sbagliato e volerlo cambiare il più possibile, in una direzione fortemente ancorata a un modello di genere binario e ciseteronormativo.

Inoltre, il modello del gatekeeping prevede un percorso psicologico obbligatorio che accompagni la persona durante il percorso medicalizzato. Proprio perché riconosciamo l’importanza che può avere un percorso di supporto psicologico nelle vite delle persone in generale, e in particolare quando si vivono esperienze di discriminazione, stigma, aggressione e microaggressione quotidiane, ci preme sottolineare che il valore terapeutico viene meno quando la psicoterapia è imposta. Lo psicologo o psicoterapeuta rischia di essere percepito come controllore più che alleato, perché è posto in una posizione di potere e autorità rispetto all’utenza.

Cosa possiamo fare quindi per contrastare il modello dominante del gatekeeping e sostituirlo con un linguaggio e una pratica depatologizzanti?

Noi come DEpath chiediamo il riconoscimento e l’applicazione della pratica del consenso informato. Il consenso informato si pone in contrapposizione al gatekeeping, innanzitutto perché fa riferimento a protocolli creati per e tra persone trans, e poi perché propone un modello di accesso alla salute di tipo relazionale e non più diagnostico. Questo significa che il ruolo del professionista diventa quello di fornire tutte le informazioni necessarie sui trattamenti possibili, i rischi e i benefici associati, in modo da rendere la persona consapevole e libera di scegliere che tipo di percorsi intraprendere. Il consenso informato prevede inoltre che la terapia psicologica sia opzionale e non più obbligatoria, riacquisendo così la funzione di supporto e accompagnamento che dovrebbe avere. È quindi un modello che si basa sull’autodeterminazione della persona. Se vi sembra utopia così non è, diversi paesi nel mondo, tra cui l’Argentina e l’Uruguay, lo adottano come modello principale di accesso ai servizi.

Riteniamo urgente la conoscenza e l’applicazione del modello del consenso informato, vogliamo cominciare a diffonderlo a partire dalle nostre reti sociali e di lotta, per creare alleanze forti capaci di ribaltare l’ordine sociale ciseteropatriarcale che ci vuole deboli, impotenti e patologizzat*.